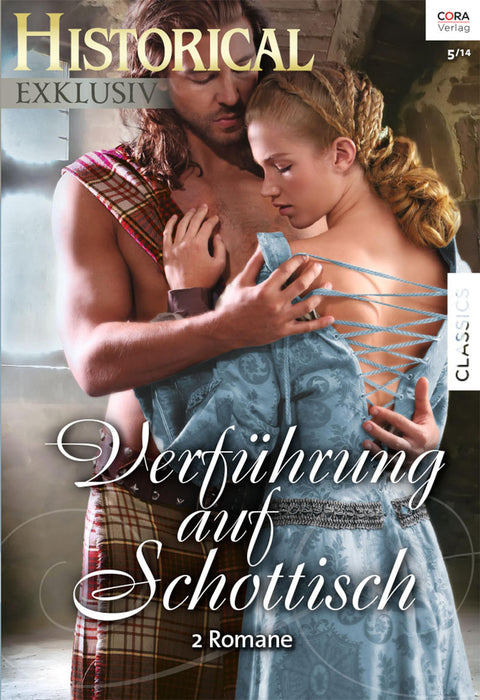

Historical Exklusiv Band 49

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

RETTER IN HÖCHSTER NOT von FRANCIS, JUNE

Wer ist dieser Unhold, der die junge Frau bedroht? Wütend stößt Lord Mackillin den Mann zur Seite. Auch wenn die schöne Cicely seine Hilfe vehement ablehnt, verbietet ihm seine Ehre, sie im Stich zu lassen. Nur eines darf er nicht: sich in sie verlieben. Schließlich ist er bereits einer anderen versprochen. Doch allein beim Anblick von Cicelys sinnlichen Lippen könnte er alle Regeln des Anstands vergessen …

DIE SCHÖNE HEILERIN von JAMES, SOPHIA

"Ihr seid jetzt mein Eigentum!" Lady Madeleine ist verzweifelt: Seit dem Tod ihrer Mutter wurde die Heilerin von Männern nur gedemütigt. Und jetzt fällt sie auch noch dem grausamen Alexander Ullyot, Laird of Ashblane, in die Hände! Madeleine erwartet das Schlimmste, aber schon bald lernt sie den Clanführer von seiner leidenschaftlichen Seite kennen. Kann sie es wagen, ausgerechnet dem Feind ihr Herz zu schenken?