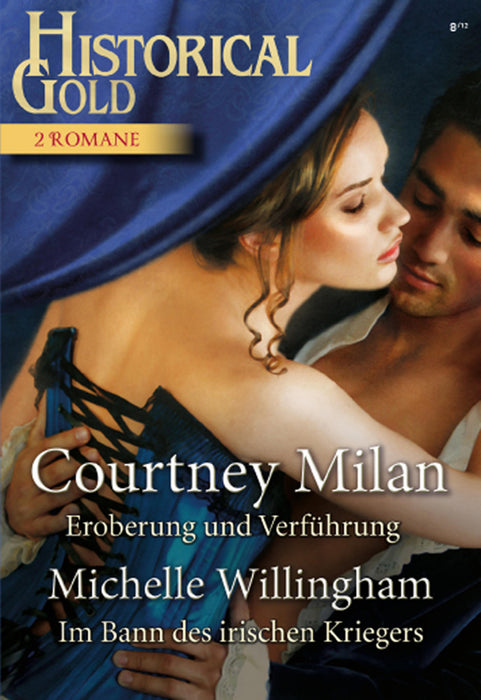

Historical Gold Band 251

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Im Bann des irischen Kriegers von Willingham, Michelle

Bebend löst sich Brenna aus den Armen Quin MacEgans. Der starke irische Krieger weckt Gefühle in ihr, denen sie niemals nachgeben darf! Wenn sie den Pfad der Leidenschaft beschreitet, wird sie womöglich eine Hure wie ihre verhasste Mutter. Nein, Brenna will nur einen Mann heiraten, für den sie kein Verlangen verspürt! Und trotzdem fühlt sie sich in Quins Nähe immer wieder versucht, die Grenze zu überschreiten …

Eroberung und Verführung von Milan, Courtney

Wie sehr verachtet Lady Margaret den künftigen Duke of Parford! Dieser Emporkömmling, der Parford Manor für sich beansprucht, will ihre Familie ruinieren. Verkleidet als Hausmädchen wird sie ihn ausspionieren und sein Vorhaben vereiteln. Doch sein Lächeln bezaubert sie, in seinen Armen schmilzt sie dahin. Bald muss ihr Herz sich entscheiden - für die Familie oder den Mann, der ihr alles nehmen will …