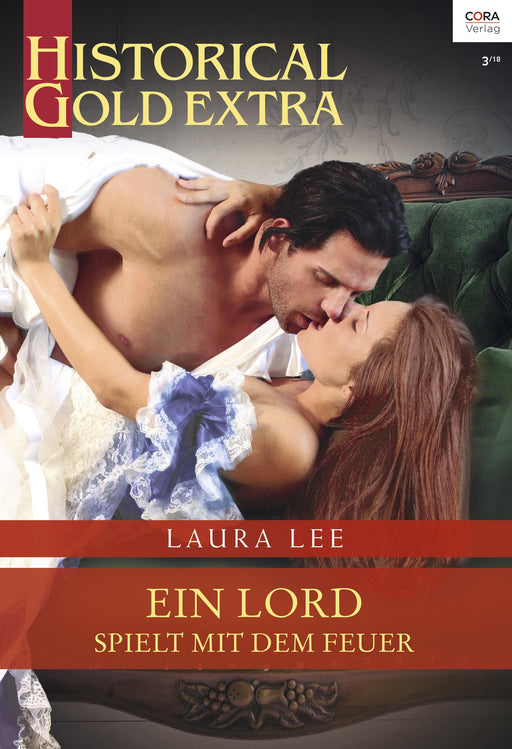

Ein Lord spielt mit dem Feuer

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Smaragdgrüne Augen, rote Locken und eine atemberaubende Figur: Ein Blitz durchfährt Lord Denys Somerton beim Anblick von Lola Valentine! Als junger Mann hatte er eine unselige Affäre mit der schönen Sängerin - bis sie das Land verließ. Der Grund für ihre Rückkehr nach London verschlägt Denys die Sprache: Sein Geschäftspartner hat Lola als Erbin eingesetzt - ab sofort ist sie seine Partnerin! Die Zusammenarbeit mit der feurigen Rothaarigen gefährdet Denys‘ untadeligen Ruf in der adligen Gesellschaft und alles, was er seit Jahren eisern unter Verschluss hält: Leidenschaft, Verlangen - aber vor allem sein Herz …