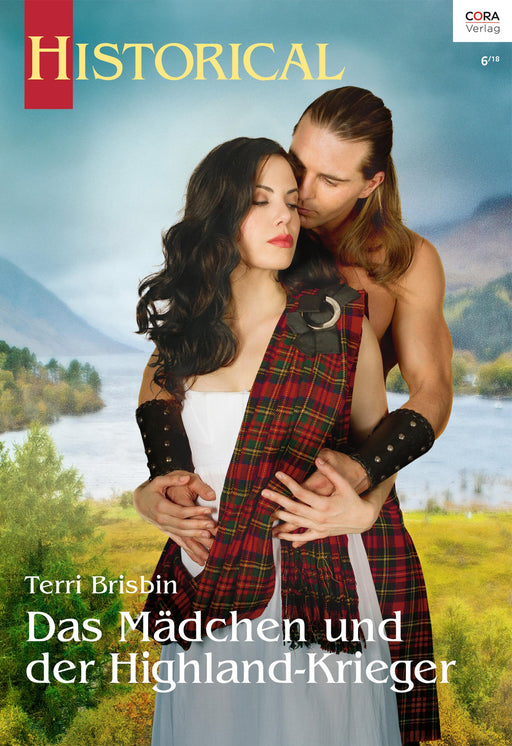

Das Mädchen und der Highland-Krieger

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Schottland 1370: Als er vor ihr steht, ist es um Sorcha geschehen. Seine strahlendblauen Augen scheinen direkt auf den Grund ihrer Seele zu blicken! In den starken Armen von Alan Cameron die Freuden der Liebe erleben - das ist es, wovon Sorcha heimlich träumt. Die Sehnsucht nach den Küssen des tapferen Kriegers wächst mit jeder Stunde, die sie mit Alan verbringt. Doch sie muss der bittersüßen Versuchung widerstehen, so schwer es ihr auch fällt! Alan darf niemals in Erfahrung bringen, wer sie in Wirklichkeit ist. Sollte er das jemals herausfinden, wäre ihrer beider Leben in höchster Gefahr!