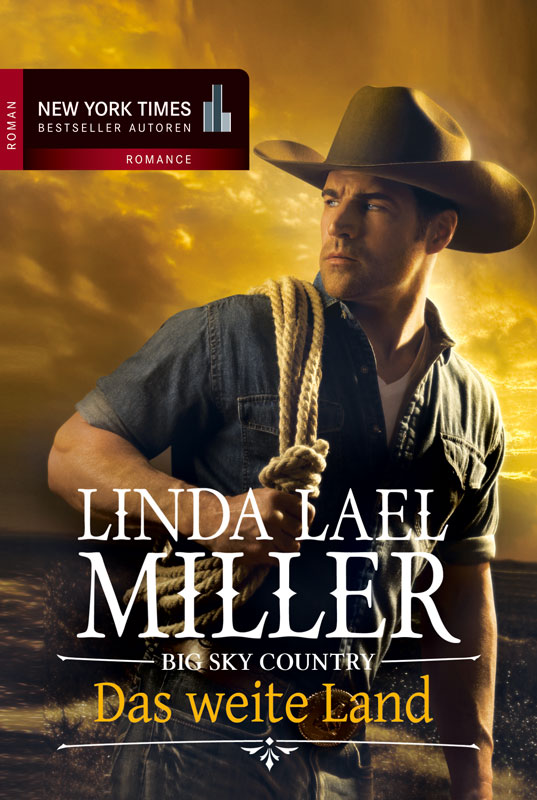

Big Sky Country - Das weite Land

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Urplötzlich steht Sheriff Slade Barlows ruhiges Leben kopf. Erst vermacht ihm sein Vater, der ihn nie anerkannt hat, die Hälfte seiner riesigen Farm. Sehr zum Missfallen seines Halbbruders. Dann schneit die Teenagertochter seiner Exfrau bei ihm rein. Und schließlich taucht Joslyn Kirk wieder in Parable auf, ehemalige Cheerleaderin, Rodeo-Queen und Schönheitskönigin. Früher hat er sie nur von Weitem angehimmelt, inzwischen mutiger geworden, kommt er ihr jetzt erstaunlich nahe. Dass sie mit seinem Halbbruder befreundet ist, macht die Sache allerdings kompliziert...