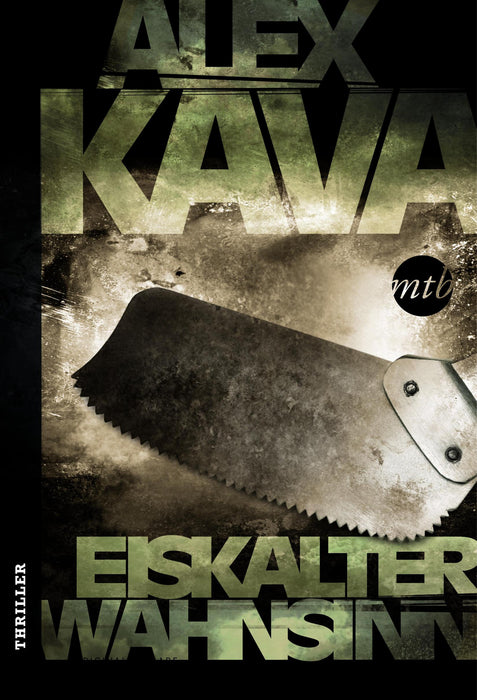

Eiskalter Wahnsinn

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

FBI-Agentin Maggie O'Dell hat eigentlich Urlaub. Doch als eine Freundin sie um ihre Mithilfe bei der Suche nach einer verschwundenen Patientin bittet, kann sie nicht Nein sagen. Da wird in einem Steinbruch ein grausamer Fund gemacht: Tonnen voller zerstückelter Leichenteile, denen Organe entfernt wurden. Welcher psychopathische Mörder war hier am Werk? Ist die verschollene Patienten unter den Leichen? Und - wer wird das nächste Opfer des Wahnsinnigen sein?