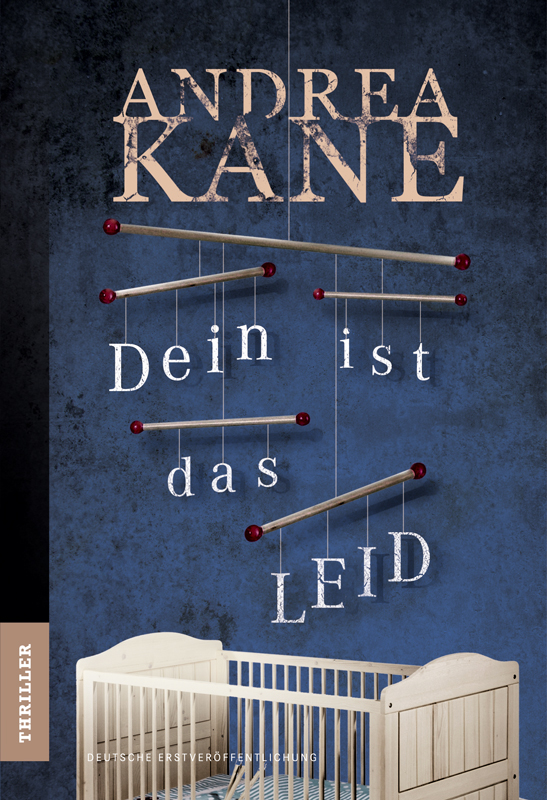

Dein ist das Leid

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Die Suche nach einem Vermissten führt in einen Sumpf aus Intrigen und Geheimnissen - und höchste politische Kreise!

Ein brisanter Fall für Casey Woods: Amanda Gleasons Freund Paul starb bei einem Überfall. Und mit ihm die Hoffnung auf Heilung für ihr todkrankes Baby Justin. Da erhält sie eine E-Mail mit einem aktuellen Foto von Paul. Ein makabrer Scherz - oder lebt er noch? Fieberhaft beginnen Casey und ihr Team von Forensic Instincts zu ermitteln. Eine erste Spur führt direkt nach Washington, DC. Aber dann stoßen sie plötzlich auf eine Mauer des Schweigens. Wieso hatte Paul Kontakte zu höchsten politischen Kreisen? Weiß Amanda Gleason mehr, als sie zugibt? Die schockierende Wahrheit stellt alle Vermutungen in den Schatten …