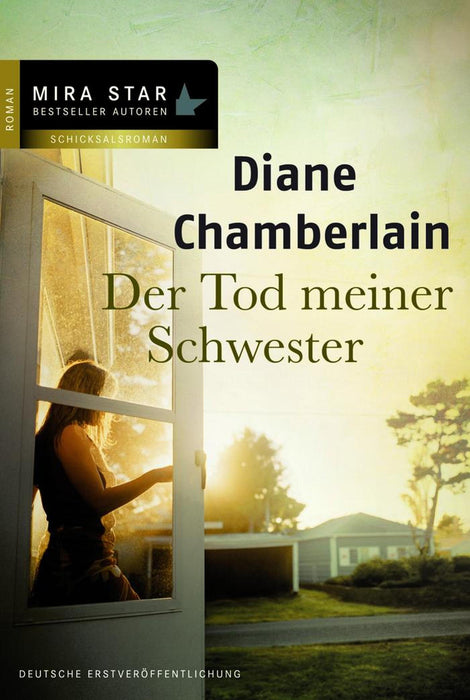

Der Tod meiner Schwester

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Der Mord an ihrer Schwester vor über vierzig Jahren verfolgt die erfolgreiche Schriftstellerin Julienne Bauer immer noch. In einer warmen Sommernacht ertrank Isabelle im Meer vor dem Sommerhaus der Familie. An ihre eigene Rolle in jener Nacht kann sich Julie jedoch nicht mehr erinnern. Nun taucht nach so langer Zeit ein neuer Beweis dafür auf, dass damals der falsche Mann für den Mord verurteilt wurde - und Julie muss sich ihren eigenen Ängsten und Schuldgefühlen stellen, um gemeinsam mit ihrem Kindheitsfreund Ethan herauszufinden, was damals wirklich geschah. Dabei entdecken sie Familiengeheimnisse, die besser im Verborgenen geblieben wären, aber auch Gefühle füreinander, die im Licht der Wahrheit endlich aufblühen können