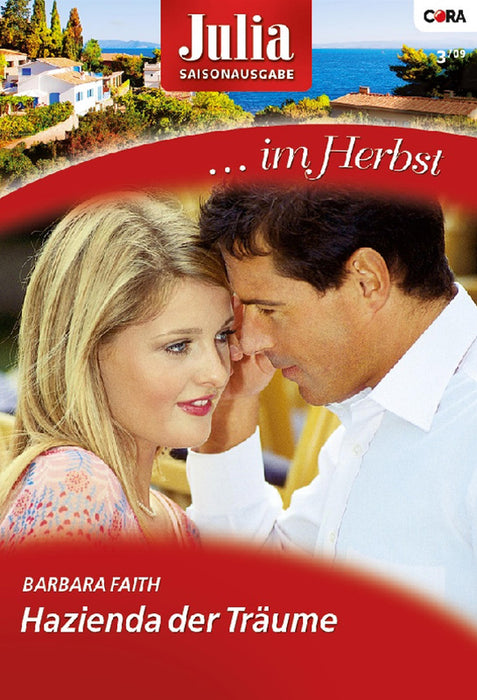

Hazienda der Träume

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Julie kann ihr Glück kaum fassen: Ihr neuer Job führt die Erzieherin auf eine prunkvolle Hazienda mitten in Mexiko. So idyllisch es hier im Herbst auch ist, so turbulent sind Julies Gefühle für den Vater ihres kleinen Schützlings. Immer, wenn sie dem Bildhauer mit den dunklen Augen begegnet, knistert es zwischen ihnen heiß. Und Rafael Vegas glühende Blicke zeigen ihr deutlich, wie leidenschaftlich er sie begehrt. Wie gern würde sie sich der ersehnten Erfüllung in seinen Armen hingeben. Doch um Rafael kursieren düstere Gerüchte, die ihre Liebe zu ihm auf eine harte Probe stellen