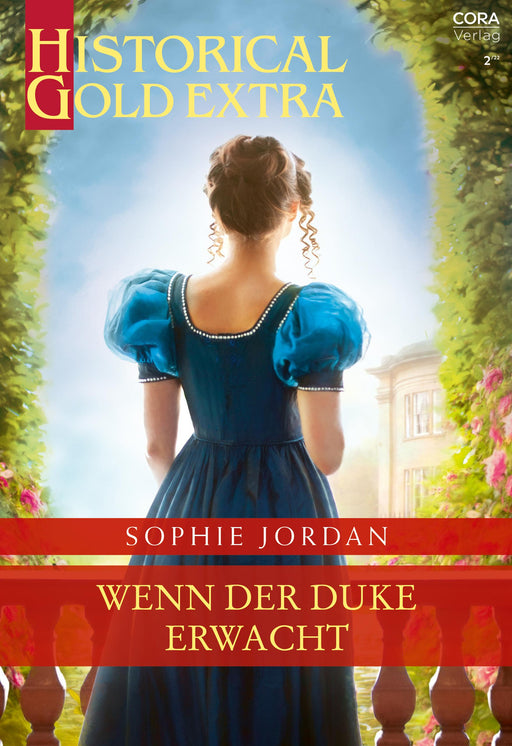

Was ist Ihr dunkles Geheimnis, Mylord?

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Ihr Vater will ihre sanftmütige Schwester Cathy mit dem notorischen Lebemann Max St. James verheiraten? Das kann die temperamentvolle Bianca nicht zulassen! Sie hilft Cathy, mit deren heimlichem Verlobten durchzubrennen – und muss selbst mit Max vor den Altar treten, so verlangt es der Ehevertrag. Natürlich kann es nur eine Verbindung zum Schein sein! Doch Max hat offenbar anderes im Sinn: Er verführt Bianca mit seinem männlichen Charme, bis sie vor Verlangen bebt. Dennoch hindert sie etwas daran, in seinen Armen die Liebe zu entdecken: Immer wieder erhält Max geheimnisvolle Briefe, die ihn traurig und wütend machen. Was verschweigt er ihr bloß?