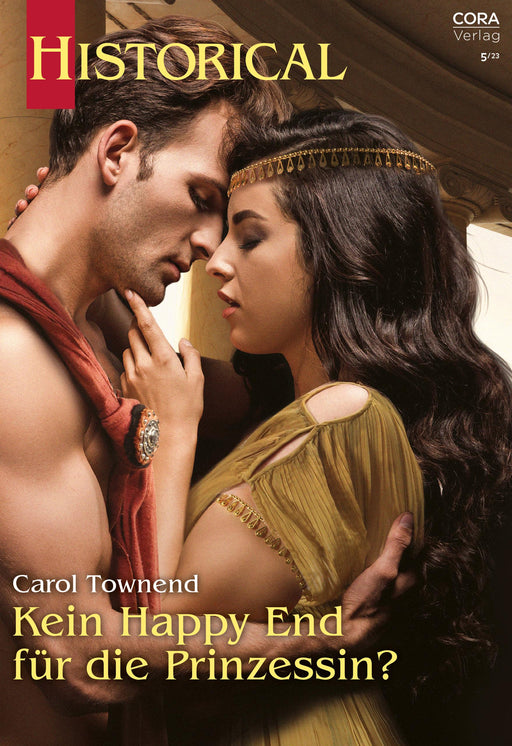

Führen Sie mich in Versuchung, Conde Rodrigo!

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Ist er ein spanischer Adliger? Von ihrem Turmzimmer aus beobachtet die schöne Prinzessin Leonor heimlich einen breitschultrigen Ritter in einem kostbaren Gewand. Er ist in Ketten, offenbar ein Gefangener. Plötzlich schlägt ihr Herz schneller! Denn bei diesem verstohlenen Blick auf den Conde Rodrigo Alvarez verspürt die behütete Tochter des tyrannischen Sultans Al-Andalus, wie in ihr eine süße Sinnlichkeit erwacht. Bis in die düsteren Verliese des Palastes dringt sie auf der Suche nach Rodrigo vor, lässt sich von ihm einen Kuss rauben – obwohl der geliebte Edelmann der Todfeind ihres Vaters ist!