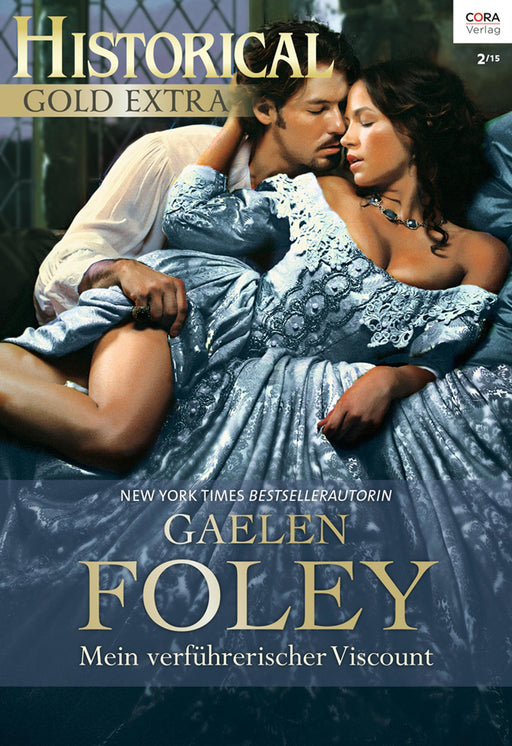

Mein verführerischer Viscount

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Miss Carissa Portland ist nicht neugierig. Sie ist nur gern informiert, welcher Skandal sich in der Gesellschaft gerade zusammenbraut. Und häufig fällt dabei ein Name: Sebastian, Viscount Beauchamp. Man munkelt sogar, er sei Mitglied in dem berüchtigten Inferno-Club, und was dort angeblich geschieht, treibt Carissa die Schamesröte in die Wangen … Trotzdem hat der Viscount etwas, das sie fasziniert, und als sie ihn in Gefahr vor einem betrogenen Ehemann wähnt, warnt sie ihn. Doch wie dankt der gefährliche Charmeur es ihr? Er küsst sie heiß! Plötzlich droht Carissa selbst in einen Skandal verstrickt zu werden! Denn ihr Kuss wird beobachtet …