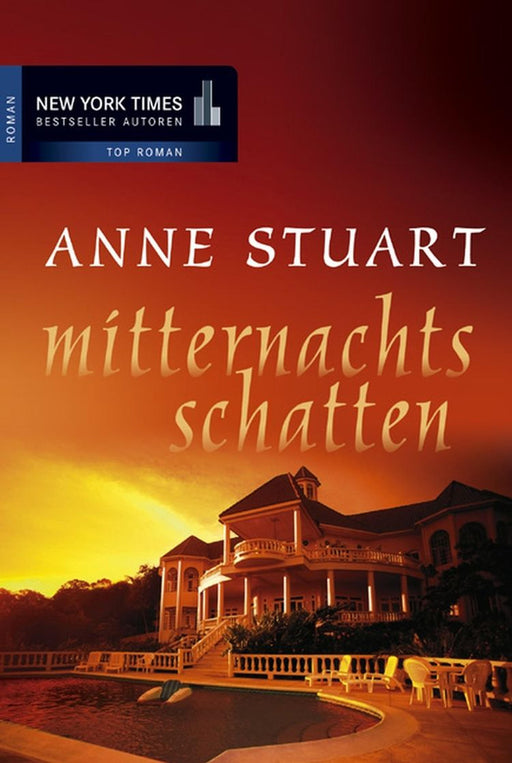

Mitternachtsschatten

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Ein geheimnisvoller Doppelselbstmord überschattet das Leben der jungen Architektin Jillian Meyer. Als jedoch die ganze Wahrheit ans Licht kommt, muss sie um ihr Leben fürchten. Mutig stellt sich die junge Architektin Jillian ihrem skrupellosen Vater Jackson Meyer entgegen. Er will so schnell wie möglich das Land verlassen, da ihm die Polizei auf den Fersen ist. Und sein Mitarbeiter Zacharias Coltrane soll ihm dabei helfen, Jillian und ihre Geschwister auszuschalten, damit sie ihm nicht in die Quere kommen können. Doch Coltrane verfolgt einen ganz anderen Plan. Er hat mit Jackson noch eine alte Rechnung zu begleichen. ...