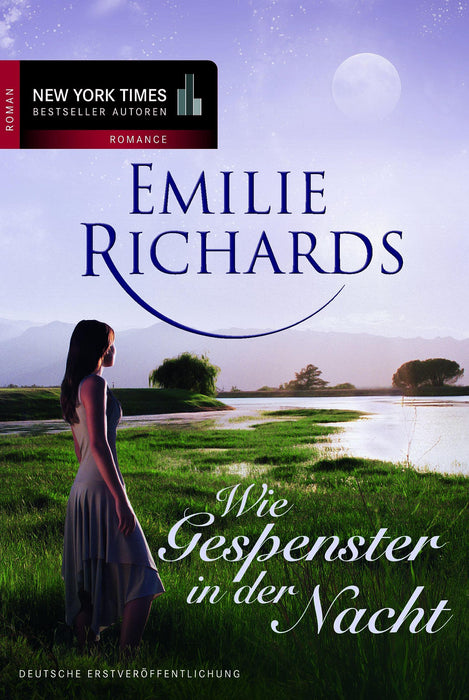

... Wie Gespenster in der Nacht

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Nebelverhangen liegt der See vor ihm. Wie immer, wenn Andrew MacDougall Vergessen sucht, tritt er ans Ufer des Loch Cee. Hier verspürt er den Trost und die Sicherheit seiner schottischen Heimat, in der Mythen und Legenden noch lebendig zu sein scheinen.

Fiona Sinclair glaubt nicht an Märchen. Und doch ist das immer wiederkehrende Motiv in den Zeichnungen der erfolgreichen Kinderbuchillustratorin das sagenumwobene Seeungeheuer von Loch Cee. Seit Fiona nach einem tragischen Unfall ihren Geburtsort Druidheachd verlassen musste, hat es sie nicht losgelassen.

Nun bringt das Schicksal Andrew und Fiona erneut zusammen. Eine alte Liebe erwacht zu neuem Leben. Die aber kann nur eine Zukunft haben, wenn sich beide ihrer Vergangenheit stellen.