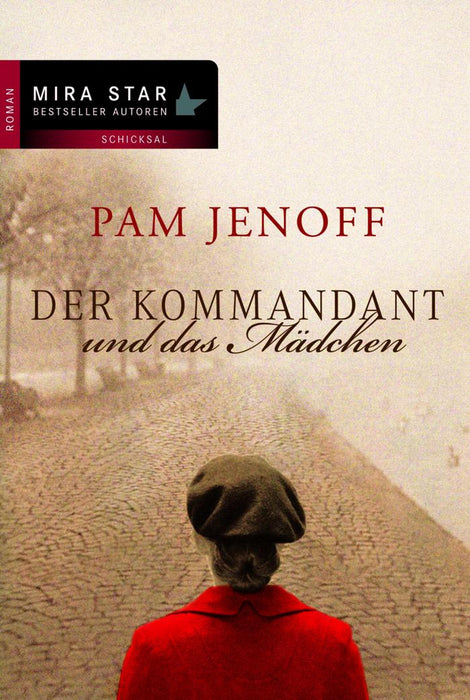

Der Kommandant und das Mädchen

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Krakau 1941: Die Jüdin Emma muss zusehen, wie ihre Eltern über Nacht in das polnische Ghetto verschleppt werden. Ihr Mann Jacob ist bereits im Widerstand untergetaucht. Emma flüchtet sich in das Haus von Jacobs Tante. Aus der Jüdin Emma wird die Katholikin Anna. Bald aber bekommt sie einen heiklen Auftrag: Der deutsche Wehrmachtsoffizier Georg Richwalder findet Gefallen an dem aparten Mädchen, und diese Sympathie soll sich Anna für den Widerstand zunutze machen. Sie nimmt eine Stelle als Sekretärin im Krakauer Hauptquartier der Deutschen an, schmuggelt Passierscheine nach draußen, bespitzelt ihren Kommandanten. Die Ereignisse spitzen sich zu, als Anna merkt, dass sie sich in einen Mann verliebt hat, der ihr Volk, ihren Mann, ihre Eltern, verfolgt und tötet.