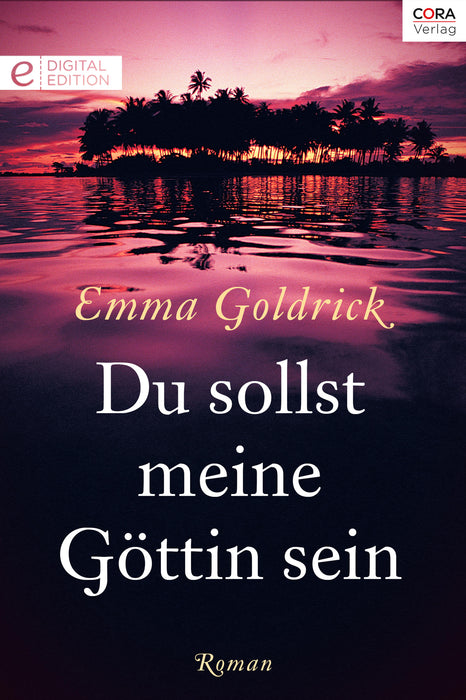

Du sollst meine Göttin sein

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Als Marie aus einer tiefen Ohnmacht erwacht, befindet sie sich auf der idyllischen Südseeinsel Te Tuahine. An ihrem Bett steht ein blendend aussehender Fremder, der behauptet, sie sei seine Frau. Obwohl Marie weiß, dass es nicht stimmt, spielt sie mit. Noch nie hat ein Mann sie so fasziniert...