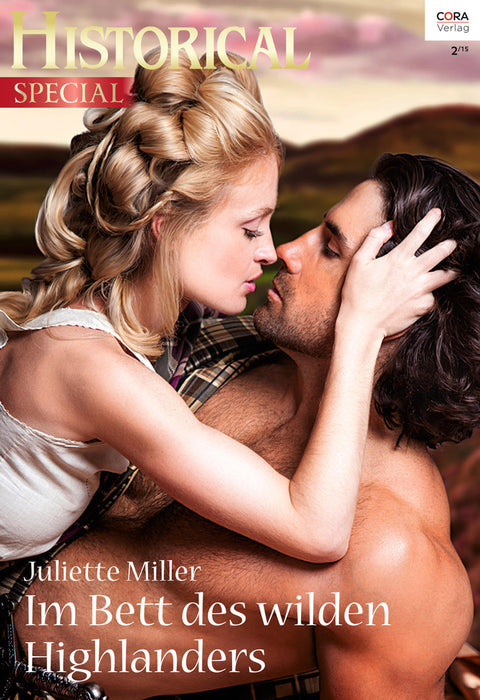

Im Bett des wilden Highlanders

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Schottland im Mittelalter. Um den Nachstellungen des lüsternen Laird Ogilvie zu entgehen, flüchtet Roses aus seinem Clan, in dem sie niedere Dienste verrichten muss. In den stürmischen Weiten der Highlands trifft sie auf den Krieger Wilkie Mackenzie, der ihr Schutz auf seiner Burg gewährt. Vom Rest seines Clans wird die schöne Highlanderin misstrauisch empfangen. Doch Roses hat ohnehin nur Augen für den betörenden Wilkie, in dessen Armen sie bald Nacht für Nacht verbotene Wonnen erlebt, hin- und hergerissen zwischen glühender Leidenschaft und Furcht, dass der geliebte Krieger ihr dunkelstes Geheimnis entdeckt - und sie Ogilvies Häschern ausliefert …