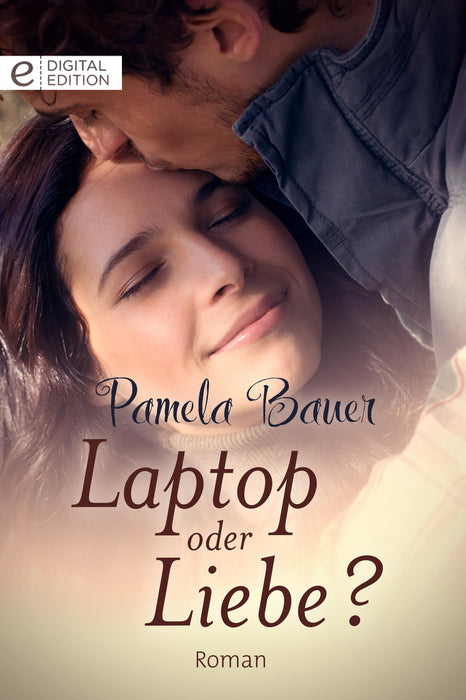

Laptop oder Liebe?

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Teamgeist? Nichts für Austin Bennett. Beim Managertraining auf einer Ranch in North Dakota weigert sich der Jungunternehmer standhaft, seinen Laptop gegen ein Lasso zu tauschen. Bis er die Reize von Seminarleiterin Kacy entdeckt und bereit ist, alles zu tun, um ihr Herz zu gewinnen. Denn nur die Liebe zählt ...