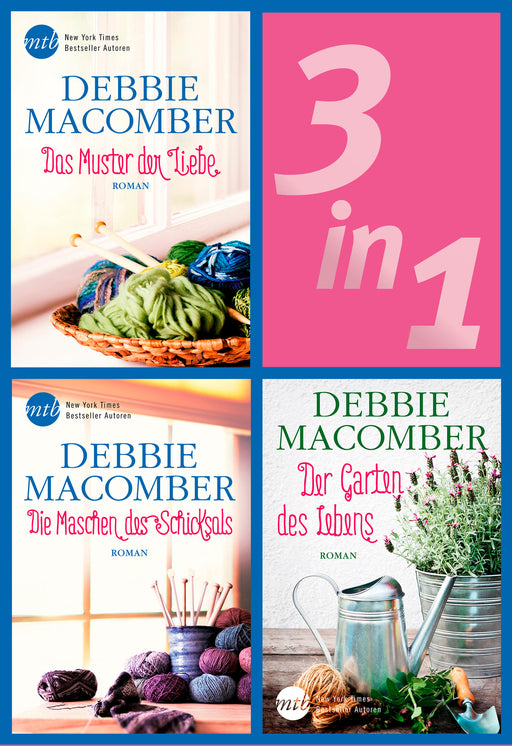

Blossom Street - liebevoll gestrickte Geschichten - Teil 1-3 (3in1-eBundle)

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

DAS MUSTER DER LIEBE

Nach ihrem Sieg über den Krebs erfüllt Lydia sich ihren Traum und eröffnet ein Wollgeschäft. In ihrem Strickkurs lernt sie drei Frauen kennen, die - wie Lydia - alle mit einem Schicksalsschlag zu kämpfen haben. Masche für Masche, Faden für Faden arbeiten die vier gemeinsam an einem Zeichen der Hoffnung. Doch noch etwas anderes entsteht während ihrer Treffen zwischen Lachen und Weinen, Reden und Schweigen - das zarte, bunte Muster einer neuen Freundschaft.

DIE MASCHEN DES SCHICKSALS

Was gibt es Besseres, als über dem leisen Klappern von Stricknadeln Ängste, Sorgen und Sehnsüchte mit seinen Freundinnen zu teilen? Niemand kennt die Maschen des Schicksals besser als Lydia, Besitzerin des Wollgeschäfts "A Good Yarn", und sie will den drei Frauen in ihrem Strickkurs unbedingt helfen. Gemeinsam entrollen sie ihren Kummer wie die Wollknäule zu ihren Füßen, und erschaffen daraus etwas Neues, Einzigartiges: ein unzerreißbares Band der Freundschaft und einen roten Faden für ihr Glück.

DER GARTEN DES LEBENS

Eigentlich hat Susannah alles, was sie sich wünschen könnte. Doch ist ihr beschauliches Leben mit Mann und Kindern wirklich ihr großer Plan vom Leben? Als Susannah an den Ort ihrer Kindheit zurückkehrt, um ihrer verwitweten Mutter beizustehen, werden ihre Zweifel immer lauter. Vor vielen Jahren ließ sie hier ihre erste Liebe Jake zurück. Jetzt weckt der schöne Garten ihres Elternhauses Susannahs Erinnerungen an eine schicksalhafte Zeit und immer mehr scheinen auch vergessene Träume neu zu erblühen.

"Ein großartiger Frauenroman um alte Geheimnisse und neue Entscheidungen, voller Menschenkenntnis, Humor und Wärme, wie ihn nur Debbie Macomber schreiben kann." Publishers Weekly