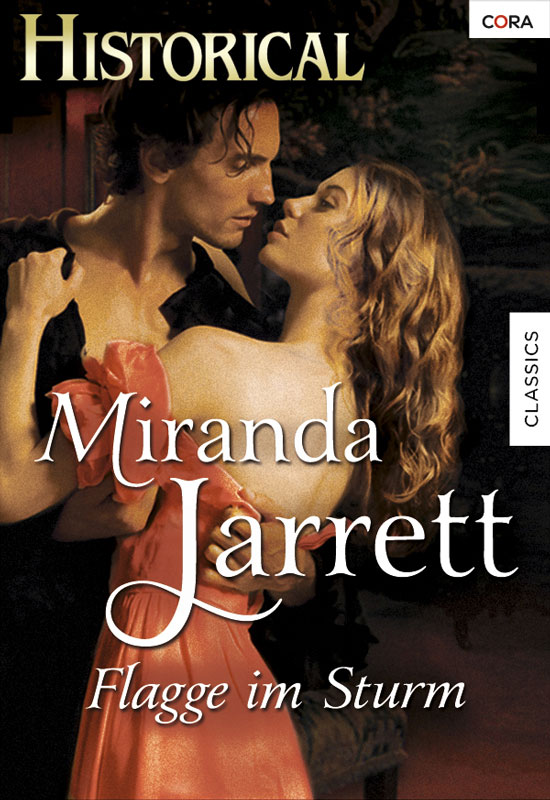

FLAGGE IM STURM

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Ist er ein ehrenwerter Kapitän oder ein gesetzloser Pirat? Ein Sturm der Gefühle tobt in der jungen Witwe Demaris, während sie unter ihrem Dach einen Fremden pflegt. Sein Gedächtnis hat er verloren, aber er wirkt wie ein verwegener Korsar! Und hat er ihr nicht mit glühenden Küssen das Herz geraubt, als wäre es seine Beute?