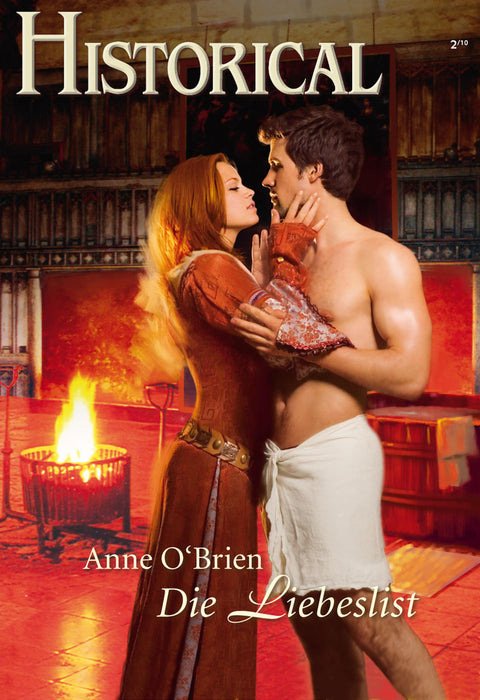

Die Liebeslist

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

England, 1158: Die Belagerung hat begonnen! Lord Gervase Fitz Osbern wird nicht eher weichen, bis er und seine Männer Clifford Castle erobert haben. Dabei hat ihm die Herrin der Burg, die ebenso schöne wie unbeugsame Lady Rosamund de Longspey, heißblütig klargemacht, dass sie erbitterten Widerstand leisten wird. Aber mit ihrer Entschlossenheit hat sie zugleich sein Begehren geweckt: Wenn Gervase die Veste eingenommen hat, will er auch Rosamunds stolzes Herz erstürmen, ihr heiße Küsse rauben und sie zu der Seinen machen! Er ahnt nicht, dass sie genau das mit einer raffinierten List herbeiführen will