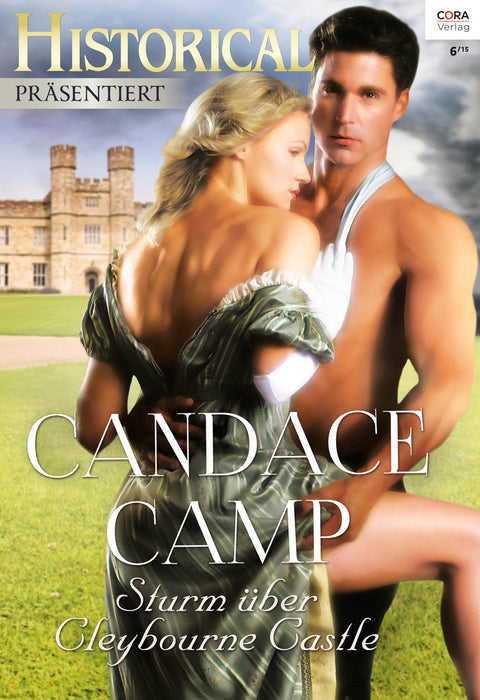

Sturm über Cleybourne Castle

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Ein Blick in die lockenden Augen der bezaubernden Jessica und um Richard, Duke of Cleybourne ist es geschehen! Doch die schöne Gouvernante stiehlt Richard nicht nur das Herz. Sie bringt ihm völlig überraschend auch ein Kind ins Haus, zu dessen Vormund er bestimmt wurde. Und damit stehen die Zeichen auf Sturm. Denn im Gefolge des Mündels kommt dessen geldgierige Verwandtschaft nach Cleybourne Castle - zu fast jeder Schandtat bereit! Als dann auch noch Jessicas ehemaliger Verlobter den Weg auf den Landsitz des Duke findet, ist nicht nur deren Liebe, sondern sogar ihr Leben in Gefahr ...