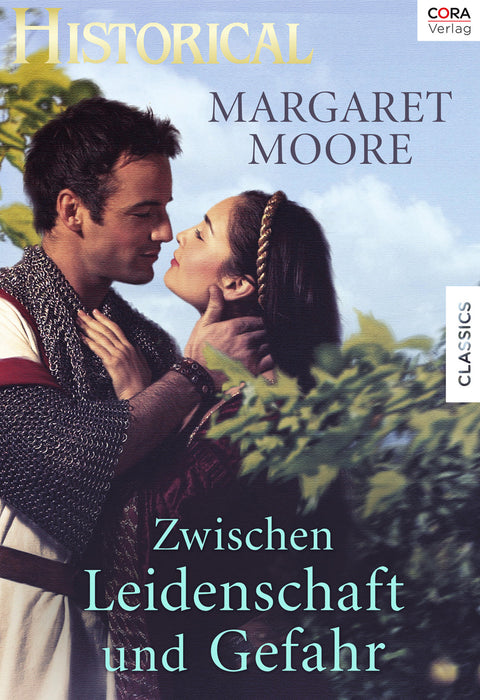

Zwischen Leidenschaft und Gefahr

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

SCHOTTLAND, 1235: Der Morgen graut, als Lady Marianne mit Adair Mac Taran seine Burg erreicht. Eine Nacht voller Gefahren liegt hinter ihnen, in denen der mutige Schotte Marianne geholfen hat, den Fängen ihres selbstsüchtigen Bruders zu entkommen. Unter den Sternen Schottlands hat Adair ihr auch gezeigt, wie heiß das Feuer der Sinnlichkeit brennen kann. Doch was wird nun aus ihr? Zwischen den Rivalitäten schottischer Clans, der Verfolgung durch ihren Bruder und ihrer eigenen verlorenen Ehre gefangen, sieht Marianne nur eine Möglichkeit: Mit den Waffen einer Frau muss sie Adair dazu bringen, sie zu seiner rechtmäßigen Gemahlin zu machen