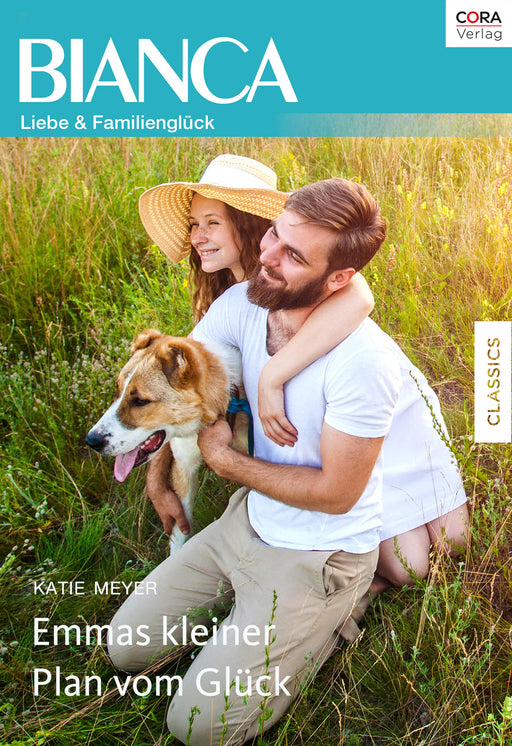

Auf kleinen Pfoten ins Wintermärchen

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

June ist empört! Wie kann man so süße Hundebabys einfach aussetzen? Natürlich wird sie die Welpen retten. Sie weiß, in der Tierklinik findet sie Hilfe. Aber als ein Schneesturm sie zwingt, dort zu übernachten, bringt das umwerfende Lächeln von Dr. Ethan Singh plötzlich sie in Gefahr