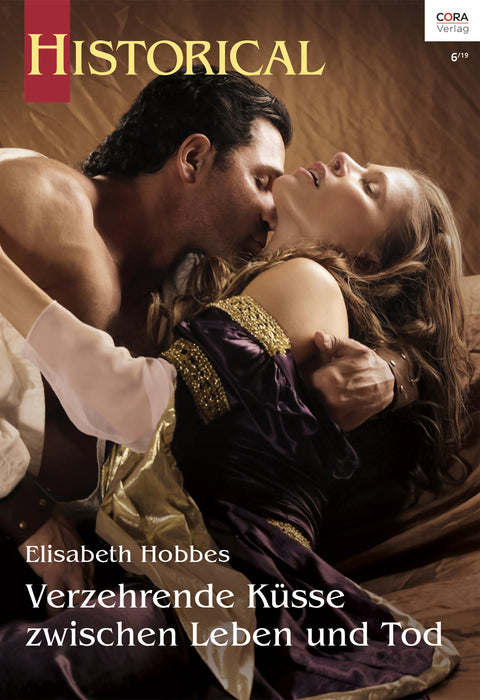

Verzehrende Küsse zwischen Leben und Tod

– oder –

Rückgabe möglich

Bis zu 14 Tage

Sicherheit

durch SSL-/TLS-Verschlüsselung

Gefesselt und schmerzgepeinigt kommt Ritter Sir Roger zu sich: Mit festen Stricken hat die junge Wirtin Lucy Carew ihn an eine Bettstatt gebunden! Hält sie ihn für gefährlich, für einen Dieb oder gar einen Mörder? Dabei war die zarte Schönheit mit den sturmgrauen Augen gestern Nacht, als er schwerverletzt in ihr Gasthaus taumelte, mehr als zugänglich. Oder hat er ihren verzehrenden Kuss zwischen Leben und Tod nur im Fieberwahn geträumt? Auf jeden Fall muss sie ihn rasch gehen lassen, weil ein geheimer Auftrag im Namen des Königs auf ihn wartet. Bevor Lucy auch noch sein stolzes Herz in Fesseln legt …